Einkommensverteilung & Armut

Infografiken mit Kurzanalysen: zum Download und Ausdruck

Inhaltsübersicht:

-

Gesamtwirtschaftliche Einkommensverteilung

Volkseinkommen, Unternehmens-/Vermögenseinkommen sowie Brutto- und Nettolöhne und - gehälter 2000 - 2024

Die Arbeitnehmereinkommen sind seit Mitte der 1990er Jahre deutlich schwächer gestiegen als das Volkseinkommen. Und die preisbereinigten Nettorealeinkommen sind über mehrere Jahre hinweg sogar weitgehend konstant geblieben. Seit 2015 zeigen sich jedoch wieder Zuwächse. Die Corona-Krise markierte allerdings einen Einbruch, der sich inwzischen aber wieder eingeebnet hat.

Bruttolohnquote 1991 - 2024

Die Lohnquote (Anteil der Löhne am Volkseinkommen) weist einen schwankenden Verlauf auf. In Krisenzeiten (Finanz- und Bankenkrise 2008/2009 sowie Corona-Pandemie) zeigen sich erhebliche Ausschläge.

Durchschnittliche Brutto- und Nettolöhne je Arbeitnehmer 2000 - 2024

Während die jährlichen Zuwächste der nominalen Brutto- und Nettolöhne zu Beginn der 2000er Jahre eher unter 2% lagen, zeigen sich seit 2010 meist Zuwächse von über 2%. Ein deutlicher Rückgang der nominalen Löhne ist im Jahr 2020 durch die Corona-Krise zu beobachten. In den Folgejahren steigen die Löhne nominal wieder deutlich an. Aufgrund hoher Preissteigerung sind die Nettoreallöhne hingegen 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen.

Bevölkerung nach Quellen des überwiegenden Lebensunterhalts 2004, 2014, 2024

Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung Deutschlands bestreitet seinen Lebensunterhalt aus dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Wegen der zunehmenden Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, nimmt die Wichtigkeit dieser Einkommensquelle im Zeitverlauf zu. Aber auch die Versorgung durch Angehörige sowie Renten und Pensionen haben einen bedeutsamen Stellenwert unten den Einkommensarten.

-

Bruttoverdienste

Bruttomonatsverdienste nach Branchen 04/2024

Die Verteilung der (Brutto)Verdienste weist eine große Spannweite auf. Betrachtet man die durchschnittlichen Monatsverdienste, zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen den Branchen. Niedriglohn- und Hochlohnbranchen stellen die Extreme dar.

Bruttostundenverdienste nach Branchen 04/2024

Auch wenn man den Teilzeiteffekt, der die Monatsverdienste verzerren kann, ausschaltet und auf die Stundenlöhne schaut, wiederholt sich das Bild eines zwischen den Branchen bestehenden deutlichen Lohngefälles.

Gender pay gap: Verdienstunterschiede nach Geschlecht in ausgewählten Branchen 2023

Die deutlichen Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen werden häufig in einer statistischen Maßzahl, dem so genannten Gender Pay Gap, zusammengefasst. Dabei fällt auf: Die geschlechtsspezifischen Lohndifferenzen sind in allen Branchen zu finden - wenn auch in unterschiedlicher Stärke.

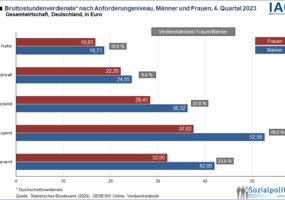

Bruttostundenverdienste nach Anforderungsniveau, Männer und Frauen, Gesamtwirtschaft, 4. Quartal 2023

Die Bruttostundenverdienste in der Gesamtwirtschaft unterscheiden sich nach dem Anforderungsniveau. Und innerhalb der einzelnen Anforderungsgruppen erhalten Frauen geringere Löhne.

-

Tarifbindung, Tarifverdienste, Mindestlöhne

Tarifbindung in Ost- und Westdeutschland 1998- 2024

Der Anteil der Beschäftigten, die einer Tarifbindung unterliegen, sinkt in den letzten Dekaden nahezu beständig. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Einerseits fokussieren Betriebe immer stärker auf individuelle und flexible Regelungen und nehmen Tarifverträge als einengend und starr wahr. Andererseits wird die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften durch Mitgliederrückgänge geschwächt.

Tarifbindung von Beschäftigten und Betrieben 2024

Höhe und Struktur von Löhnen und Gehältern hängen maßgeblich von den Regelungen in Tarifverträgen ab. Allerdings werden längst nicht mehr alle Beschäftigten bzw. alle Betriebe durch Tarifverträge erfasst.

Tarifliche Mindestlöhne 2025

Neben dem allgemeingültigen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in einigen Branchen tarifliche Mindestlöhne. Branchenmindestlöhne werden von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in Tarifverträgen vereinbart und von der Politik per Rechtsverordnung für allgemeinverbindlich erklärt. Allerdings muss der Antrag dazu von den Sozialpartnern gemeinsam gestellt werden, und das passiert nicht in allen Branchen.

Der gesetzliche Mindestlohn 2015 - 2027

Der 2015 eingeführte gesetzliche Mindestlohn ist in den nachfolgenden Jahren schrittweise erhöht worden. Die Erhöhung wird in der Regel auf Vorschlag der Mindestlohnkommission vorgenommen, einem ständigen Gremium der Tarifpartner. Allerdings ist auch eine eigenständige Anpassung allein durch die Politik möglich. Die Bundesregieung legt den Mindestlohn stets per Rechtsverordnung fest.

-

Niedriglöhne

Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland 1995 - 2022

Als Niedriglöhne gelten Bruttoarbeitsentgelte in der Stunde, die niedriger liegen als zwei Drittel des durchschnittlichen Stundenlohnes (Median). Auch trotz des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns sind sie verbreitet. Aber im Zeitverlauf wird sichtbar, dass der Niedriglohnsektor seit der Mindestlohneinführung an Umfang leicht verliert.

Struktur der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland 2022

Die Gruppe Niedriglohnbeschäftigten, ist nicht homogen: Ein besonders hohes Risiko tragen Minijobber*innen, Jugendliche, Unqualifizierte, befristet Beschäftigte und Ausländer*innen. Aber: Wenn man die Beschäftigtenanteile der einzelnen Personengruppen an Niedriglohnsektor betrachtet, stellt sich das Bild anders dar. Die Mehrheit ist qualifiziert, unbefristet beschäftigt oder stammt aus den mittleren Altersgruppen.

-

Brutto- und Nettoverdienste nach Abzug von Steuern und Beiträgen

Bruttolohn, Steuern und Beiträge und Nettolohn, lediger Durchschnittsverdiener, 2000 - 2025

In Abweichung von der alle Beschäftigten umfassenden volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, kann bei der Differenz zwischen Brutto und Netto auch nach Familienstand und Steuerklasse unterschieden werden.

Bruttolohn, Steuern und Beiträge und Nettolohn, verheiratete*r Durchschnittsverdiener*in mit Kindergeld, 2000 - 2025,

In Abweichung von der alle Beschäftigten umfassenden volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, kann bei der Differenz zwischen Brutto und Netto auch nach Familienstand und Steuerklasse unterschieden werden.

Steuer- und Beitragsabzüge im Verdienstbereich zwischen 0 und 9000 Euro/Monat, 2025

Die Bruttoeinkommen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten vermindern sich um die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und um die Lohnsteuer. Generell gilt: Überschreitet das Bruttoeinkommen einen Schwellenwert (Beitragsbemessungsgrenze), so sinkt die prozentuale Belastung durch die Sozialversicherungsbeiträge. Hingegen steigt die steuerliche Belastung mit zunehmendem Einkommen, da die Lohnsteuer einen progressiven Verlauf aufweist.

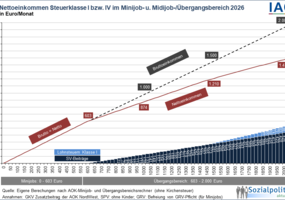

Nettoeinkommen im Minijob- und Übergangsbereich, Steuerklasse I oder IV, 2025

Die Einkommensgrenzen bei den Mini- und Midijobs sind ab 10/2022 erhöht und dynamisiert worden. Nach Überschreiten der Minjobgrenze für Beschäftigte in der Steuerklasse I bzw. IV wird ein Absinken der Nettoeinkommen vermieden. Denn im versicherungspflichtigen Übergangsbereich beginnt die Beitragsbelastung erst bei 0,1%. Der Übergangsbereich erstreckt sich bis zu einem Monatseinkommen von 2.000 Euro.

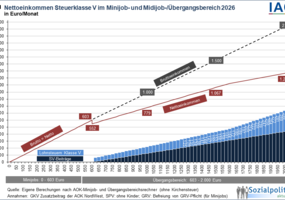

Nettoeinkommen im Minijob- und Übergangsbereich, Steuerklasse V, 2025

Die Einkommensgrenzen bei den Mini- und Midijobs sind ab 10/2022 erhöht und dynamisiert worden. Nach Überschreiten der Minjobgrenze für Beschäftigte in der Steuerklasse V beginnt die Beitragsbelastung zwar erst bei 0,1%. Allerdings bleibt es dabei, dass Beschäftigte in der Steuerklasse V beim Einstieg in den Übergangsbereich hohe Steuern zahlen müssen, so dass es hier immer noch zu einem Einkommenssprung kommt.

-

Brutto-/Nettoverdienste und Grundsicherungsniveau

- zu Brutto-/Nettoverdiensten und Grundsicherungsniveau siehe im Bereich Sozialstaat: V.6 Grundsicherung und Arbeitseinkommen im Vergleich

-

Haushaltseinkommen

Entwicklung der durchschnittlichen Brutto- und Nettoeinkommen privater Haushalte 2004 - 2022

Die durchschnittlichen Bruttohaushaltseinkommen haben sich in den letzten Jahren sukzessive erhöht. Bei den Nettohaushaltseinkommen ist der Anstieg allerdings schwächer ausgefallen. Und unter Berücksichtigung der Preisentwicklung zeigt sich über lange Phasen eine Konstanz.

Struktur der Brutto- und Nettoeinkommen privater Haushalte in Ost-, West- und Gesamtdeutschland 2021

Die durchschnittlichen Bruttohaushaltseinkommen im Monat liegen in den ostdeutschen Ländern deutlich niedriger als in den westdeutschen Ländern. Das gilt auch für die Nettoeinkommen. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Bedeutung der verschiedenen Einkommensquellen und der Höhe der Steuer- und Beitragsabzüge.

Brutto- und Nettoeinkommen privater Haushalte nach sozialer Stellung 2022

Die durchschnittliche Höhe der Haushaltseinkommen wird maßgeblich durch die soziale Stellung der Haupteinkommensbezieher*innen bestimmt. Das gilt für die Brutto- und Nettoeinkommen. Allerdings fallen die Unterschieden bei zwischen den Nettoeinkommen etwas geringer aus, weil bei den sehr niedrigen Durchschnittseinkommen die Steuer- und Beitragsabzüge niedriger sind.

Brutto- und Nettoeinkommen privater Haushalte nach Haushaltstyp 2022

Die durchschnittlichen Haushaltseinkommen im Monat variieren stark nach den Haushaltstypen. Hohe Brutto- wie auch Nettoeinkommen weisen Paar-Haushalte auf, während Alleinstehende und Alleinerziehende in der Hierachie ganz unten stehen. Allerdings wird die Zahl der Haushaltsmitglieder dabei nicht berücksichtigt.

Verteilung der bedarfsgewichteten pro-Kopf Haushaltseinkommen nach Einkommensposition 1995 - 2022

Wird das mittlere bedarfsgewichtete pro-Kopf Haushaltseinkommen bei 100% angesetzt, dann lässt sich die Einkommensverteilung in Form einer Einkommensschichtung erkennen. Sichtbar wird, dass der Anteil der Bevölkerung mit einem Einkommen zwischen 75 % und 125 % des mittleren Einkommens merklich abgenommen hat, während der Anteil der hohen Einkommen wie auch der niedrigen Einkommen gestiegen ist: Die Mitte der Gesellschaft schrumpft.

Verteilung der bedarfsgewichteten pro-Kopf Haushaltseinkommen nach Dezilen 1995 - 2022

Unterteilt man die Nettoäquivalenzeinkommen nach Dezilen, lassen sich die Einkommensanteile der einzelnen Dezile am Gesamteinkommen bestimmen. Es zeigt sich, dass im Jahr 2022 das oberste Dezil der Bevölkerung mit 22,5 % über denselben Anteil am Gesamteinkommen verfügte wie die untersten vier Dezile zusammen. Im Zeitverlauf ist der Anteil der obersten Dezile am Gesamteinkommen gestiegen und die Anteile der unteren Dezile sind gesunken.

Verbleib, Auf- und Abstieg in Einkommensgruppen der Haushaltsnettoeinkommen im Zeitverlauf 1997 - 2001 und 2017 - 2021

Im Zeitraum 2017 bis 2021 waren in der unteren Einkommensgruppe (1. Quintil) knapp 40 % der Personen in der Lage, in der Einkommenshierarchie nach oben zu rücken. Die deutliche Mehrheit jedoch (gut 60 %) schaffte diesen Aufstieg nicht und verblieb im unteren Einkommenssegment. Vergleicht man die Periode 2017 bis 2021 mit der Periode 1997 bis 2001, lässt sich für das 1. und 2. Quintil eine deutliche Verhärtung und Verstärkung des Verbleibsrisikos erkennen. Aufstiege, also Verbesserungen der Einkommensposition finden seltener statt. In den beiden oberen Quintilen haben hingegen die Abstiege zugenommen.

-

Haushaltsvermögen

Höhe und Ungleichheit der Haushaltsnettovermögen 2023

Die Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. 2023 hatten die oberen 10% der Haushalte 54% des Gesamtvermögens.

Höhe der Haushaltsnettovermögen nach Schulbildung und sozialer Stellung 2023

Das durchschnittliche Nettovermögen (arithmetisches Mittel) der privaten Haushalte betrug im Jahr 2023 rund 325 Tausend Euro. Das mittlere Vermögen (Median) lag mit 103 Tausend Euro deutlich niedriger, d.h. die Hälfte der Bevölkerung hatte ein Vermögen unterhalb und die andere Hälfte ein Vermögen oberhalb dieses Wertes. Bei einer höheren Schulbildung zeigt sich ein höheres Vermögen. Nach der sozialen Stellung haben die Haushalte von Selbständigen, Beamt*innen und Pensionär*innen ein besonders hohes durchschnittliches Vermögen.

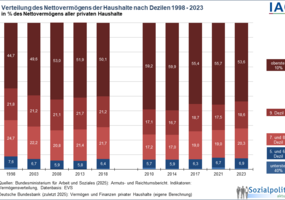

Verteilung des Nettovermögens der Haushalte nach Dezilen 1998 - 2023

Bei der Vermögensverteilung die Haushalte nach Dezilen zeigt sich eine enorme Ungleichheit. Das oberste Dezil, also die vermögensreichsten 10% aller Haushalte, verfügen über mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens.

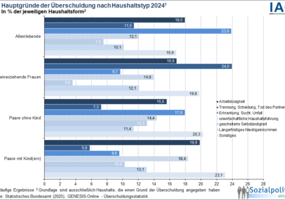

Hauptgründe der Überschuldung nach Haushaltstyp 2024

Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung oder der Tod von Partner*in sowie Erkranung, Sucht und Unfall zählen zu den häufigsten Gründen für Überschuldungen von privaten Haushalten.

-

Einkommensarmut

Armutsgefährdungsquoten in Deutschland 2005 - 2023

Seit 2005 steigt die Armutsbetroffenheit in Deutschland insgesamt nahezu beständig an. Allerdings unterscheiden sich sowohl die Armutsgefährdnungsquote als auch die Armutsentwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland.

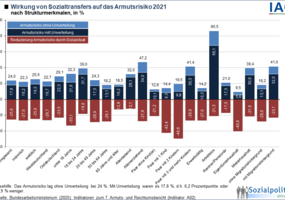

Wirkung von Sozialtransfers auf das Armutsrisiko 2021

Sozialtransfers verringern das Armutsrisiko von Personengruppen unterschiedlich stark. Gruppen mit einem hohen Armutsrisiko, wie Arbeitslose, profitieren weniger von Sozialtransfers als z.B. Erwerbstätige, die eher ein geringes Armutsrisiko haben.

Armutsgefährdungsquoten nach Bundesländern 2023

Bei der Armutsbetroffenheit zeigen sich große Unterschiede regionale Unterschiede. Besonders hohe Werte sind bei den Stadtstaaten festzustellen. Außerdem ist ein Nord-Süd-Gefälle zu beobachten.

Armutsgefährdungsquoten in Großstädten 2023

Das Armutsrisiko unterscheidet sich auch zwischen Städten. Die Armutsbetroffenheit in den Großstädten des Ruhrgebiets ist beispielsweise überdurchschnittlich hoch, das Armutsrisiko in München hingegen unterdurchschnittlich niedrig.

Armutsgefährdungsquoten nach Erwerbs- und Haushaltsmerkmalen 2023

Das Risiko, einkommensarm zu werden und zu sein, trifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Besonders gefährdet sind einzelne, nach Erwerbs- und Haushaltsmerkmalen zu unterscheidende Personengruppen. Dazu zählen vor allem Erwerbslose, Alleinerziehende, Einpersonenhaushalte und kinderreiche Paare.

Armutsgefährdungsquoten nach soziodemografischen Merkmalen 2013 und 2023

Unterscheidet man beim Armutsrisiko nach soziodemografischen Merkmalen und berücksichtigt den Unterschied zwischen 2023 und 2013, lässt sich erkennen, dass Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bzw. mit Migrationshintergrund und Menschen mit niedrigen Qualifikationen im besonderen Maße armutsgefährdet sind.

Armutsgefährdungsquoten nach ausgewählten Merkmalen 2005 - 2023

Im Zeitverlauf seit 2005 zeigt sich, dass vor allem die Erwerbslosen und die Alleinerziehenden sehr hohe Armutsquoten aufweisen. Aber auch die Betroffenheit von Rentner*innen nimmt zu.

Armutsgefährdungsquoten nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund 2005 - 2023

Ein zentrales Merkmal der Ungleichverteilung des Armutsrisikos ist die Nationalität der Bevölkerung. Das Risiko, einkommensarm zu werden und zu sein, ist bei den Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit deutlich größer als bei Deutschen.

Armutsdynamik verschiedener Einkommensschichten 1997-2000 und 2017-2020

Menschen, die im Jahr 2021 arm waren, waren zu fast 40% auch in allen vorhergehenden Jahren (2017 bis 2020) arm. Je höher die aktuelle Einkommensposition ist, desto seltener sind Armutserfahrungen in der Vergangenheit. Von den im Jahr 2001 von Armut betroffenen waren lediglich gut 23% in allen vorhergehenden vier Jahren, also durchgehend arm. Zwischen 2001 und 2021 ist dies eine Zunahme um gut 16 Prozentpunkte, d.h. dauerhafte Armut kommt viel häufiger vor.

- zur Grundsicherung allgemein siehe im Bereich Grundsicherung, Sozialversicherung: III.1. Regelbedarfe der Grundsicherung und ihre Entwicklung

- zur Grundsicherung für Arbeitsuchende/SGB II siehe im Bereich Grundsicherung, Sozialversicherung: IV.1 Anerkannte Bedarfe im SGB II